- 人工濃厚流動食は、窒素源により半消化態栄養剤/消化態栄養剤/成分栄養剤に分類される

- 栄養製剤には、医薬品と食品があり薬事法と食品衛生法により規定されている

- ICU入室48時間以内に栄養を開始すると早期栄養介入管理加算が算定できる

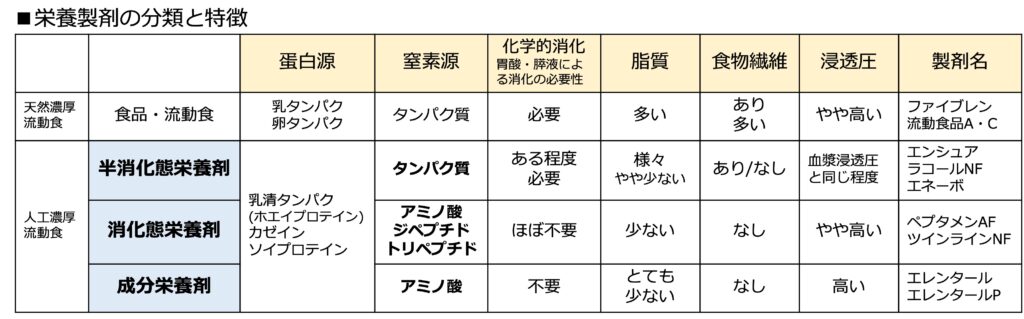

経腸栄養製剤は消化吸収をしやすくなるように設計されており、タンパク源により天然濃厚流動食と人工濃厚流動食に分類され、さらに人工濃厚流動食は窒素源により半消化態・消化態・成分栄養製剤に分類されます。ICUに入室する重症患者で使用される栄養製剤は人工濃厚流動食がほとんどで、それぞれの特徴を表に示します。

天然濃厚流動食は、普通の食品を流動食に変えたものなので窒素源はタンパク質で、乳タンパクなどになります。窒素源がタンパク質ということは、胃や小腸における胃酸や膵液による化学性消化と正常な吸収能が必要となります。一般的に天然濃厚流動食の製剤は粘稠度が高く、経管栄養にはチューブの閉塞などのため適さないとされ、さらには浸透圧も高いため浸透圧性下痢の原因となることもあります。

人工濃厚流動食は、普通の食品を人工的に加工し、ある程度消化しやすくした半消化態栄養剤とすべて人工的に合成された成分で作られている消化態栄養と成分栄養に分類されます。栄養管理を勉強する前は、消化態栄養剤は、ドロドロに溶かされたもので、半消化態栄養剤は、少し固形成分が残っていることが違いだと思っていましたが全く間違えていました。これら栄養製剤の分類は窒素源により区別されています。半消化態、消化態の正しい理解は大切なポイントです。栄養管理を始める前に表の区別をしっかりと理解しておく必要があります。

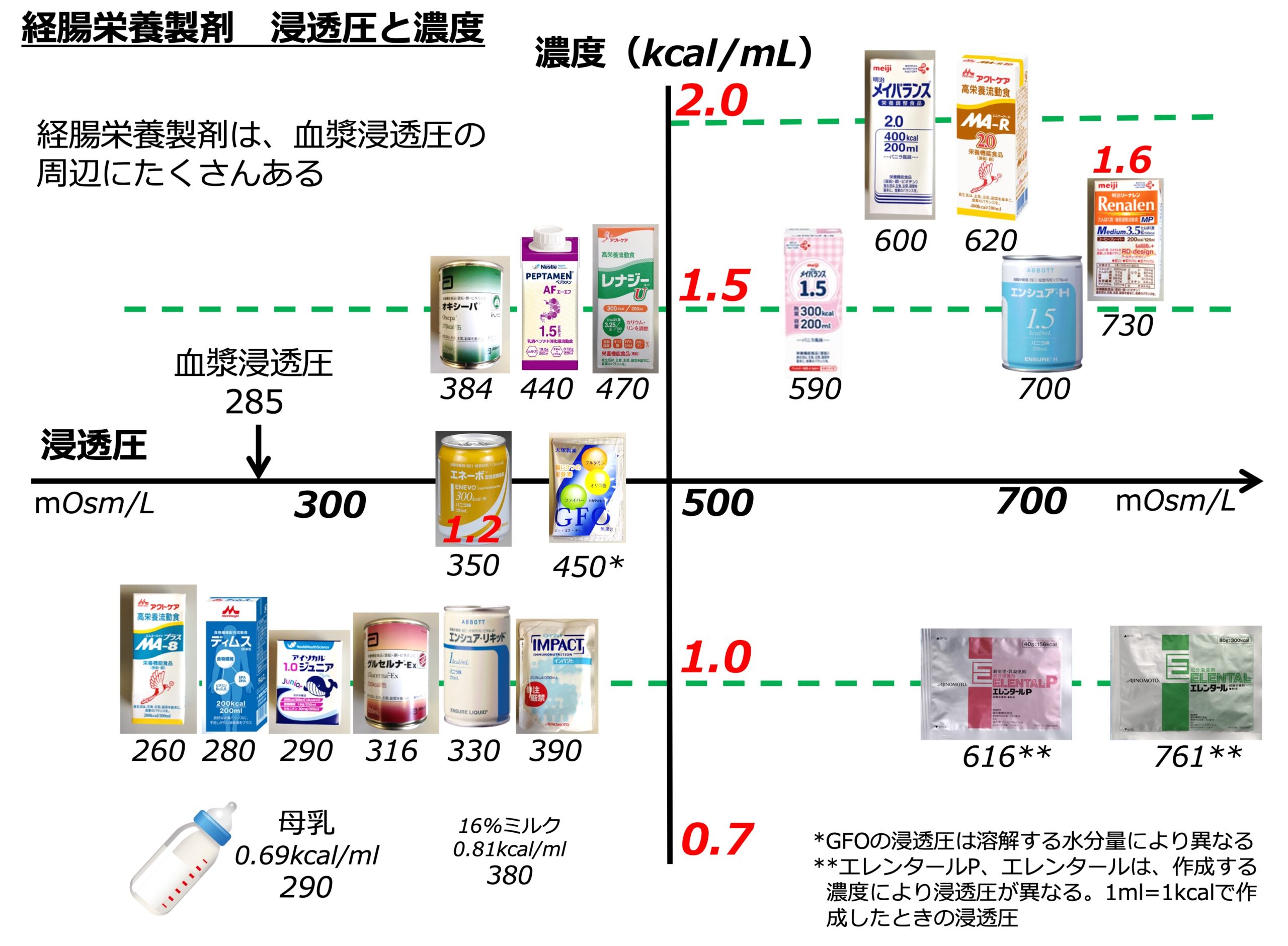

半消化態栄養剤は、窒素源が乳タンパク質そのものではなく、乳タンパク質を加工した乳清タンパク質(ホエイプロテイン)やカゼインプロテイン(牛乳のタンパク質の80%を占める)が用いられます。加工されたタンパク質であることから、消化吸収のために、ある程度の消化機能は必要とします。これらの製剤の浸透圧は血漿浸透圧に近く、近年は食物繊維が添加されている製剤が多くなっており、小腸粘膜の萎縮があまりみられず腸管免疫への影響は少ないと考えられています。

消化態栄養剤は、窒素源がジペプチドやトリペプチドからなるため消化は不要で小腸から容易に吸収されます。脂質の含有が少ないこともあり浸透圧は高くなる傾向にあります。食物繊維が含まれておらず腸管免疫への影響があることから、急性期など短期間の使用には適していますが、長期間の使用となる場合には小腸粘膜萎縮などに注意が必要となります。小腸粘膜萎縮の予防のために、消化態栄養剤にサンファイバー®などの食物繊維を追加することもあります。

成分栄養剤は窒素源が、アミノ酸からなるため消化は不要です。成分栄養剤は吸収において有利と考えてしまいがちですが、消化態栄養剤の方がジペプチド・トリペプチドの形で一度に2、3個のアミノ酸が吸収されるため吸収が速いとされています。成分栄養剤に脂質はほとんど含まれておらず、成人で使用されるエレンタールはわずか2%、小児で使用されるエレンタールPでも8%程度であり、必須脂肪酸欠乏には注意が必要です。成分栄養剤には食物繊維が含まれていないため消化態栄養剤と同様、小腸粘膜萎縮から腸管免疫への影響があります。

栄養製剤には医薬品と食品があり、それぞれ薬事法と食品衛生法により規定されています。薬事法で規定されている医薬品としての栄養製剤は成分を変更、追加する際には、かなり大変ですが、食品衛生法に基づく栄養製剤は、製造元による自主規格に基づいて内容の変更、追加が比較的容易に行われています。

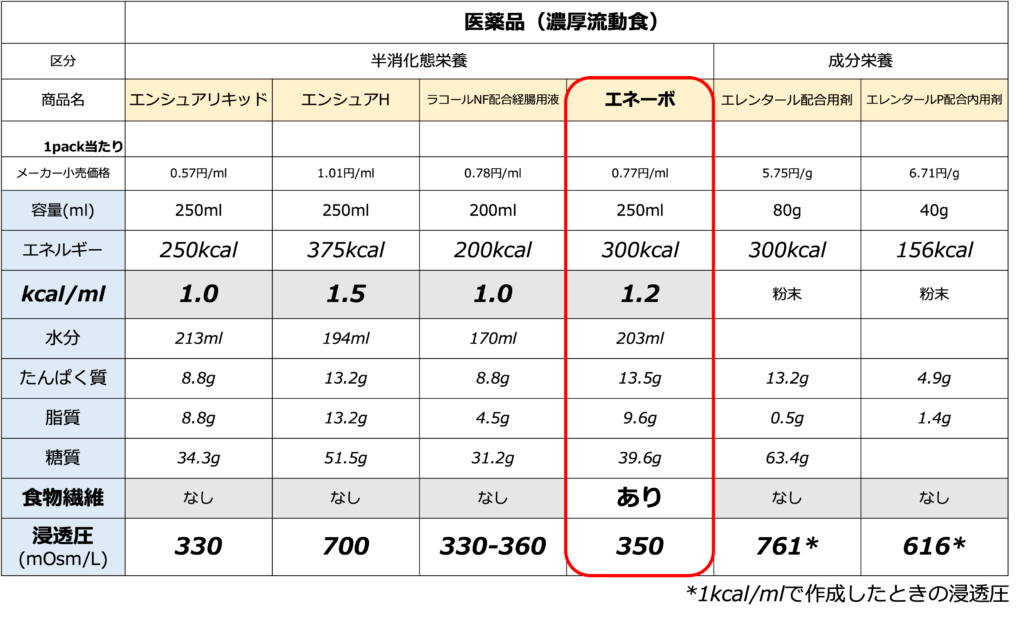

急性期医療で使用頻度が高い半消化態栄養剤には、エンシュアリキッド、ラコールといった代表的な医薬品の経腸栄養剤が多く、これら医薬品は薬事法で管理されているため新製品があまり出てきません。2014年にエネーボが医薬品の経腸栄養剤として15年ぶりに承認、発売されたことは記憶に新しいと思います。日本における液状の医薬品経腸栄養剤として初めて承認され、1988年に発売されたのがエンシュアリキッドです。その後、1995 年にエンシュアHが発売され、続いてラコールが1999年に発売されました。以降、実に15年間新たな医薬品としての経腸栄養製剤が発売されて来ませんでした。このことからも薬事法に基づく医薬品としての栄養製剤の承認・発売には高いハードルがあることがわかります。ただ、言い換えると食品衛生法に基づく栄養製剤が充実しており、医薬品でなくても栄養管理を行うことができているとも言えます。

一方、食品衛生法に基づく半消化態栄養剤は、製造している各社が製剤に含まれていると良いと考える栄養成分の変更が比較的容易に行われています。新しい製剤ほど、近年の知見やガイドラインに基づく内容に変更されて発売されているため、食物繊維、微量元素、カルニチン、脂質の内容(EPA/DHA)などが充実しています。入院中は食品衛生法に基づく栄養製剤の使用は、診療報酬上、入院時食事療養費を算定することができます。しかし、退院後は患者さんの実費となるため費用負担がありますが、医薬品だと医師による処方となりますので、他のお薬と同様の扱いとなります。それぞれの状況に応じて対応していくことになります。

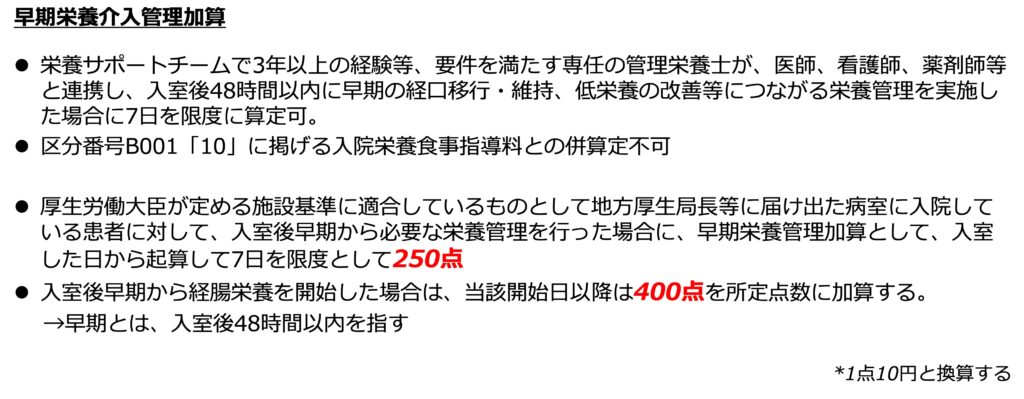

急性期の栄養管理は診療報酬の改定において見直しがなされ、ICUなどの急性期医療の現場において、早期経腸栄養の開始がより明確に推奨されることになりました。ICUに入室後48時間以内に、栄養管理を開始することで、管理加算において250点あるいは実際に経腸栄養を開始すれば400点、診療報酬上は1点10円なので、2500/4000円の加算が1週間算定できることになります。If the gut works , use it!(腸が使えるなら腸を使え!)という臨床的格言があるように、どんなに重症な患者さんにおいても常に消化管を用いた栄養管理が開始できるかどうか毎日評価を行い、早期経腸栄養の開始するタイミングを確認することが重要です。

コメント